中國的傳統節日形式多樣,各具特色。提起春節、端午、中秋、七夕,從起源到習俗,想必大家都不陌生。眼看中國七大傳統節日之一的重陽節即將來臨,對于它,您又有什么樣的印象?重陽節就是很嚴肅的?重陽節就是“敬老節”?提到重陽節的習俗就是要去登高?不看不知道,原來重陽節竟然這么有范兒!

(重陽節除了登高,多的是你不知道的事)

重陽節,一個得名于《易經》,源起于春秋,盛行于魏晉,定節于唐朝,卻被我們“誤讀”已久的一個節日。在過去兩千多年的漫長時間里,它可是一個有吃有喝有聚會,好玩兒程度不亞于春節、中秋的節日。而1989年,我國政府為重陽節賦予的敬老、愛老的新內涵,僅僅是重陽文化的一種延伸。

怎么樣?是不是有些顛覆認知?別急著質疑,我們可以從古人佳作的名句里,還原出重陽節原有的“范兒”:“遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人”,王維說重陽應登高佩茱萸;“東籬把酒黃昏后,有暗香盈袖”,李清照在重陽的黃昏中把酒賞花;“待到重陽日,還來就菊花”,孟浩然與友人相約重陽再來暢飲。

重陽醞酒香:文化演繹的傳統味道

從這些文人騷客念念不忘的那一口醇香中可以看到,酒文化貫穿于重陽文化的始終,與登高、佩茱萸、食篷餌(一種重陽糕點)等古老習俗一道,構成了重陽節獨有的傳統,而這一縷縈繞不絕的酒香,也成為了重陽最具代表性的符號。據聞,重陽節的飲酒習俗之所以能夠流傳下來,離不開晉朝著名的大詩人陶淵明。身為田園詩派的創始人,陶淵明除了以隱居出名,還有飲酒及賞菊這兩大愛好,是文學史上第一個大量頌寫飲酒詩的詩人。在不少詩歌中,他都表達了對重陽節和酒的喜愛,被視作是重陽節的代言人,而其詩歌背后所隱含的淡泊名利、清高自守,更使他成為備受文人敬重、崇拜的“偶像”。后人為了能更接近“偶像”,紛紛效仿陶淵明,飲酒也逐漸成為重陽節的一大傳統。

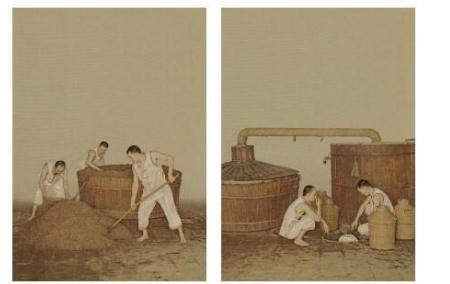

(酒文化淵源流長,是中華傳統文化的重要組成)

與歷史悠久的重陽節一樣,中國的酒文化源遠流長。從傳說中杜康、儀狄釀酒,到明初蜀中水井坊首開蒸餾白酒之先河,再到如今商務宴請中的酒桌禮儀,數千年的歷史傳承,酒文化已然融入了這個民族的血脈之中:周代以祭祀之禮演繹出的“酒禮”與“酒德”;魏晉文人政客借酒抒發對社會的憂思、對歷史的慨嘆;隋唐時期隨著文化繁榮,酒文化與詩詞、音樂、書法、美術、繪畫之間相互促進,共同發展……歷史的推演,讓酒文化早已不僅僅立足于品飲本身,而是橫跨禮儀、文藝、器皿、飲食等諸多領域,兼容并蓄、包羅萬象,成為了中國傳統文化中極為重要的組成部分,也承載著中華民族的勤勞智慧與浪漫情懷。

作為傳統文化的重要組成部分,中國白酒行業在當代傳承及發揚中華傳統文化的道路上做出了卓越的貢獻。而中國高端品牌水井坊作為其中代表,除了一直大力弘揚對白酒文化的“活”傳承,更是將目光放在了博大精深的中國傳統文化之上,希望能夠實現多方攜手,跨越多重領域,讓更多傳統的精髓得以保護和發揚光大。

美酒敬“非遺”:水井坊探尋傳承之道

2006年5月20日,重陽節與春節、清明、端午等傳統節日一道,被國務院列入首批國家級非物質文化遺產名錄。此后,該名錄上還陸續收錄了包括“水井坊酒傳統釀造技藝”等在內的諸多傳統技藝,與這些傳統節日一起作為人類智慧與技藝的結晶,恒久地傳承了下去。

(國家級非物質文化遺產“水井坊酒傳統釀造技藝”)

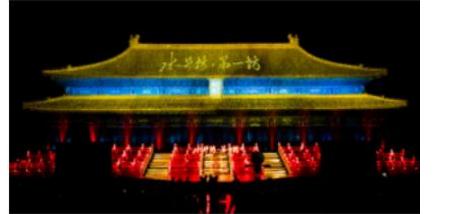

其中,身為“非遺”文化的當代傳承者,水井坊在持續拓寬與中華文化和技藝同行的道路上,也在不斷尋求與非物質文化遺產間更深層次的共鳴。今年9月,水井坊更是首開行業之先河,在北京太廟舉辦了“天工御宴”,以文化自信作為切入點,與眾多文化名人一起探尋非遺技藝的傳承與保護之道。與此同時,水井坊也將品牌戰略從“匠藝匠心”全新升級為的“600年傳承的坊、藝、心”。而這一切都離不開品牌獨一無二的“雙遺產”優勢:國家重點文物保護單位——水井街酒坊遺址以及國家級非物質文化遺產“水井坊酒傳統釀造技藝”,更重要的是酒坊八代釀酒大師“一生只做一件事,建造好酒”的匠心。未來,水井坊還將成立非遺基金,進一步加強對“非遺”文化的保護和發展。

(水井坊·第一坊,首個向太廟致敬的中國高端白酒品牌)

回溯歷史長河,節日、文脈、技藝、美酒,這些傳統文化的經典,不僅僅被鐫刻在“非遺”的名錄之中,亦歷經歲月洗禮,以依舊鮮活的姿態,繼續傳承下去。在新的時代,它們更將成為中國文化自信的重要組成部分,與更加開放的中國一起,向世界展現中國驕傲。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|