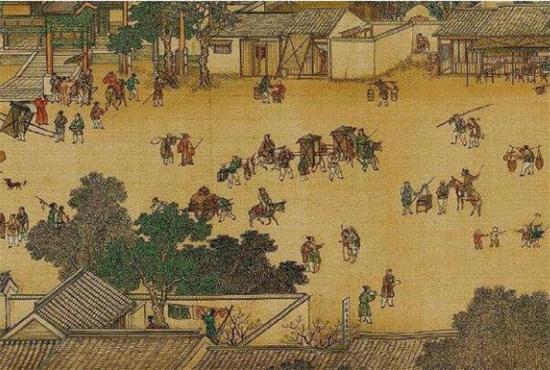

宋朝是在唐末五代時期之后建立起來的王朝。唐末藩鎮(zhèn)割據(jù),擁兵自重,司法制度主要是以“軍人主獄”為主要原則,這種“以暴制暴”的司法制度導(dǎo)致了很多冤假錯案的產(chǎn)生,普通民眾生活在水深火熱之中。

在結(jié)束了這種混亂的社會動蕩之后,宋朝在成立之初就想方設(shè)法創(chuàng)新律法,以此來保障百姓安居樂業(yè),讓國家實現(xiàn)長治久安。“法制立,然后萬事有經(jīng),而治道可必”,因此宋朝建立以后進行了大規(guī)模的立法活動,法律條文涉及社會生活中的方方面面,“今內(nèi)外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之”。

在頒布大量法典的同時,宋朝十分重視官吏的法制教育,在中央設(shè)律學(xué),培育專業(yè)的法律人才,提高官吏執(zhí)法水平;還將官員的任用升遷與其法律水平的高低結(jié)合起來。神宗熙寧年間規(guī)定,凡進士及諸科出身之人都要先考核律令大義或斷案,通過之后才能授予官職;選人改官之前也要進行律法考試,合格者才能得到升遷。這些措施充分表明,法制在兩宋政治生活中具有特別重要的意義。

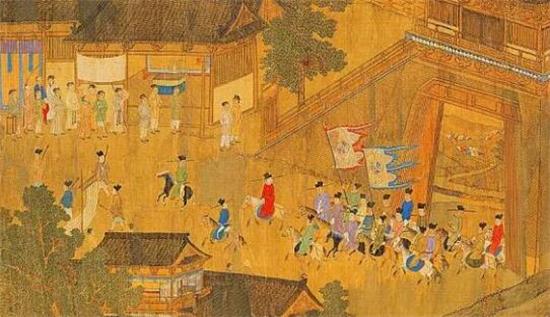

但宋朝統(tǒng)治者認(rèn)為法律是維護統(tǒng)治的工具,“上執(zhí)之可以御下,下持之可以犯上也”,生怕民眾掌握較多法律知識,會難以“馴服”,從而增加國家的不安定因素。因此,朝廷不允許民間私藏、傳播官方法典,并對民事訴訟做了相當(dāng)嚴(yán)苛的規(guī)定,以減少民事訴訟案件;同時宋朝法律繁瑣詳密,稍有不慎,就會觸犯律條,百姓需要熟悉法律的人來幫助自己維護權(quán)益。因此民間私辦訟學(xué)興起,并發(fā)展到了一個較高的水平。

江西是私辦訟學(xué)較興盛的地區(qū),當(dāng)時江西民間有一本名叫《鄧思賢》的書,專講訟法,許多學(xué)校都把這本書當(dāng)作教材進行講授。鄉(xiāng)村一些學(xué)校學(xué)習(xí)訴訟和法律知識的風(fēng)氣也很盛行,以至于“編戶之內(nèi),學(xué)訟成風(fēng);鄉(xiāng)校之中,校律為業(yè)。”“江西州縣有號為教書夫子者,聚集兒童,授以非圣之書......皆詞訴語。”民間甚至有兒童從小就開始接受訟學(xué)教育,這些人學(xué)成以后在自身利益受到侵害時,不再用野蠻的武力行為來解決爭端,而是更傾向于用法律手段來維護自己的權(quán)益。

因此南宋時期,民間訴訟空前繁榮,顯現(xiàn)出“尚訟”風(fēng)氣。為此南宋高宗在紹興七年還專門下詔進行規(guī)范:“訪聞虔、吉等州專有家學(xué)教習(xí)詞訴,積久成風(fēng),脅持州縣,傷害善良,仰監(jiān)司、守令遍出文榜,常切禁止,犯者重置以法”。然而從現(xiàn)存的地方志記載來看,此舉收效甚微。周應(yīng)合在編纂《建康志》時統(tǒng)計,“訴訟日不下二百”。

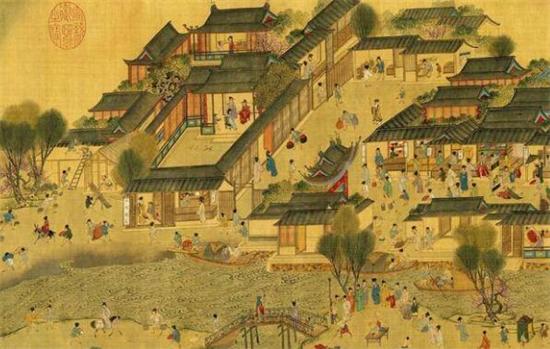

沒想到宋代的南京城每天竟同時有數(shù)百人打官司。寧宗時,江西崇真觀女道士王道存與熊氏等十?dāng)?shù)家爭訟地界,轟動一時,由此看來方外之士也不乏健訟者。宋代其他地區(qū)的“健訟”之風(fēng)也不遜于江西,比如婺州東陽“習(xí)俗頹囂,好斗興訟”,黃山徽州一帶“民習(xí)律令,性喜訟”,可見宋代民間“尚訟”已不是一州一縣的個別現(xiàn)象,而幾乎是遍及全國的普遍現(xiàn)象。

民眾興訟頻繁,說明宋朝的民眾已經(jīng)具備了較強的法律意識和知識體系,對國家律法體系充滿信心和信賴。宋代律法體系建設(shè)的種種成就既反映了當(dāng)時社會文明程度的提高,也在司法實踐中進一步起到了教化民眾、維系社會安定、推動歷史進步的作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|