在現(xiàn)代科技的加持下,我們可以通過衛(wèi)星導(dǎo)航輕松找到前往任何目的地的道路。然而,在沒有這些高科技工具的時(shí)代,古人是如何穿越廣袤的土地而不迷失方向呢?讓我們一起探索古代中國(guó)人出行時(shí)如何認(rèn)路,以及他們所使用的各種傳統(tǒng)方法。

交通網(wǎng)絡(luò)的建立與完善

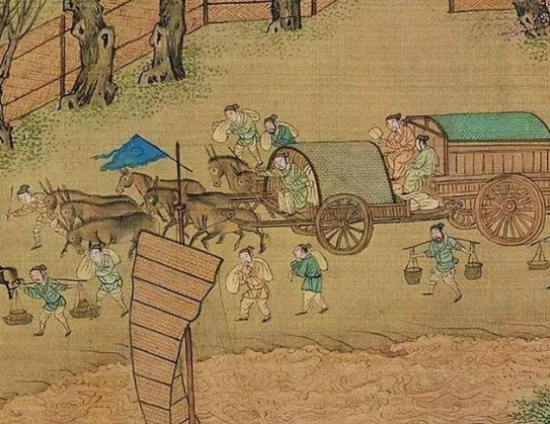

早在秦朝時(shí)期,為了鞏固統(tǒng)一后的統(tǒng)治地位,加強(qiáng)中央對(duì)地方的控制,秦始皇下令修建了連接全國(guó)各地的道路系統(tǒng),并推行“車同軌”制度,即規(guī)定車輛的輪距必須相同,以確保道路的一致性。其中最著名的就是馳道,它不僅寬大且直通全國(guó)各大城市,為后來(lái)的交通建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

隨著歷史的發(fā)展,歷朝歷代都十分重視道路交通網(wǎng)的維護(hù)與發(fā)展。到了清朝,官道被分為三個(gè)等級(jí):官馬大路、大路和小路,分別對(duì)應(yīng)著今天的收費(fèi)高速公路、國(guó)道和省道,形成了一個(gè)較為完善的陸上交通體系。

路程書——遠(yuǎn)行者的指南針

隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,尤其是宋朝以后,大量商人需要在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái),因此出現(xiàn)了專為旅行者準(zhǔn)備的路程書。這類書籍不僅提供了詳盡的地圖信息,還標(biāo)注了從出發(fā)地到目的地之間的里程數(shù)、驛站位置、沿途地形特點(diǎn)乃至安全提示等。例如,《一統(tǒng)路程圖記》就是明朝黃汴編纂的一本非常詳細(xì)的路程書,涵蓋了南北兩京至各省府的主要水陸路線,甚至還有袖珍版方便攜帶。

道路標(biāo)記與指引

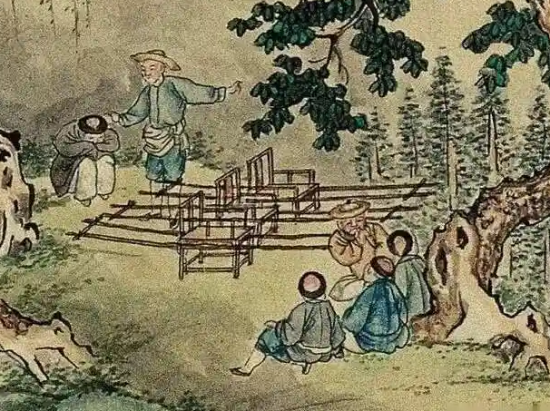

樹木標(biāo)記

古人在主干道兩側(cè)種植樹木,這不僅僅是為了美觀或提供陰涼之地,更重要的是用作指示道路走向的自然標(biāo)志。通過觀察排列有序的樹木,旅行者可以判斷自己是否走在正確的道路上。

郵驛系統(tǒng)與堠

政府沿主要官道每隔一段距離設(shè)置郵驛站點(diǎn),這些站點(diǎn)不僅是官方傳遞信息的重要節(jié)點(diǎn),也成為了過往行人確認(rèn)行程進(jìn)度的關(guān)鍵點(diǎn)。此外,“堠”,一種小型土堆,每五里設(shè)一座,作為里程參考,幫助人們估算剩余旅程的距離。

指路碑

在容易迷路的岔路口處,通常會(huì)設(shè)立指路碑來(lái)明確各條分支的方向。其中最為人熟知的是擋箭碑,上面刻有前往不同地點(diǎn)的具體路徑,并附帶祈福語(yǔ)句,體現(xiàn)了人們對(duì)旅途平安的美好愿望。

水路優(yōu)先的選擇

盡管陸上交通逐漸發(fā)達(dá)起來(lái),但自隋朝開鑿大運(yùn)河以來(lái),水路運(yùn)輸以其便捷性和可靠性受到更多人的青睞。尤其是在南方地區(qū),利用天然河道或者人工運(yùn)河航行,成為許多商賈首選的旅行方式之一。這是因?yàn)樗虾叫邢鄬?duì)而言更不容易偏離航線,而且能夠有效避免陸地上可能遇到的各種困難和危險(xiǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|