8月10日,著名歷史學(xué)家、“百家講壇”主講人閻崇年攜新作《御窯千年》到訪南國(guó)書香節(jié)。在接受記者專訪時(shí),閻崇年表示,“瓷器之路”的概念與今天的“一帶一路”基本融合;千年以來(lái),在一帶一路上,瓷器成為中外文化交流的“使者”。

以瓷器為國(guó)名,獨(dú)此一家

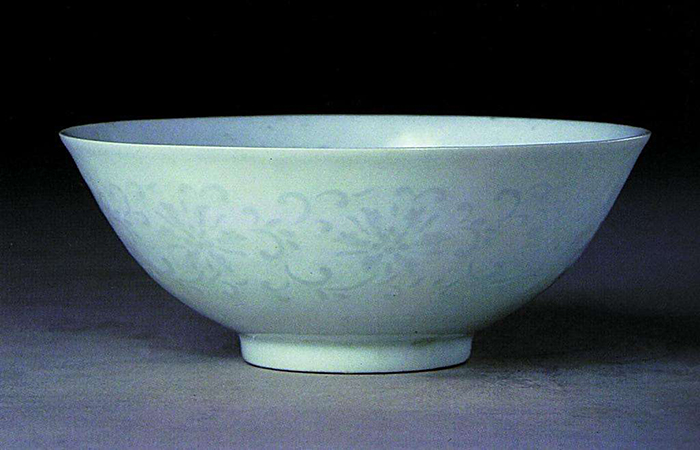

閻崇年是北京社會(huì)科學(xué)院研究員、中國(guó)紫禁城學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),因在中央電視臺(tái)“百家講壇”欄目主講并出版《正說(shuō)清朝十二帝》等系列著作被大眾熟知,被譽(yù)為“百家講壇”的開(kāi)壇元?jiǎng)住W鳛闅v史學(xué)家,閻崇年表示,他并不特別專注于瓷器物件本身,而是關(guān)注延綿千年長(zhǎng)盛不衰的瓷器文化,“一個(gè)時(shí)代的審美和文化特征會(huì)明顯反映于瓷器。反過(guò)來(lái),瓷器也對(duì)文化史產(chǎn)生作用,歷史研究就是把握源和流的相互關(guān)系。”

在英文中,“中國(guó)”和“瓷器”共用一個(gè)單詞“China”,這是為什么呢?閻崇年介紹,瓷都景德鎮(zhèn),“古昌南鎮(zhèn)也”,相傳瓷器銷往海外,一些外國(guó)人不知道這種器物該叫什么,只知道來(lái)自昌南,于是將“昌南”諧音作china。所以,china不僅成了瓷器的英文名字,而且成了中國(guó)的英文名稱,成了中華文化的偉大符號(hào)——“以瓷器為國(guó)名的國(guó)家,世界獨(dú)此一家!”

“新”是御窯傳承千年秘訣

閻崇年介紹,御窯,有狹義與廣義之分——它既可以指皇家御用窯場(chǎng)及管理機(jī)構(gòu)(狹義),又可以指燒造過(guò)御用瓷器的窯場(chǎng)(廣義)。就狹義而言,御窯貫穿明、清兩朝;就廣義而言,御窯萌芽于宋、元,成熟于明、清。

“廣義的御窯,歷史已逾千年。”閻崇年表示,御窯得以千年,其根本在于不斷創(chuàng)新。在《御窯千年》的自序中,閻崇年寫道:“中國(guó)瓷器文化始終貫穿著一條主線,不是姓‘皇’”,而是姓‘新’。創(chuàng)新,既是御窯之魂,也是瓷器之魂。‘御窯千年’的歷史文化,在精美瓷器的背后,隱藏著的精華是“新”,就是思想創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新!創(chuàng)新既是中國(guó)瓷器文化發(fā)展之動(dòng)力,更是中國(guó)瓷器文化綿延之生命力!”

瓷器成中外文化交流“使者”

對(duì)比今天的“一帶一路”,閻崇年認(rèn)為,“瓷器之路”與現(xiàn)在的“一帶一路”基本重合。中國(guó)古代貿(mào)易中,中國(guó)的瓷器與絲綢、茶葉一起,通過(guò)陸海兩條通路走向世界。在物質(zhì)交換的同時(shí),傳播中華文化。從宋到清,千年以來(lái),在一帶一路上,瓷器成為中外文化交流的“使者”。

縱觀史料,閻崇年發(fā)現(xiàn),無(wú)論是文獻(xiàn)記載,還是考古遺存,中國(guó)瓷器在亞洲、歐洲、非洲都留下了自己的身影。它曾經(jīng)是中國(guó)海外貿(mào)易的重要物資,曾經(jīng)是中外國(guó)家交往中的尊貴國(guó)禮,為中國(guó)帶來(lái)不菲的外貿(mào)收益,更影響西方出現(xiàn)追捧中國(guó)文化的熱潮。

在全書結(jié)尾處,閻崇年總結(jié):“瓷器之路的千年歷史表明:以往瓷器之路輝煌,今后瓷器之路寬廣。中國(guó)創(chuàng)燒的瓷器,作為中華文化的一個(gè)符號(hào),在中外文化交流史上,不僅是一條顏色錦繡斑斕的彩帶,而且是一座跨越四洲三洋的津梁。”

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|