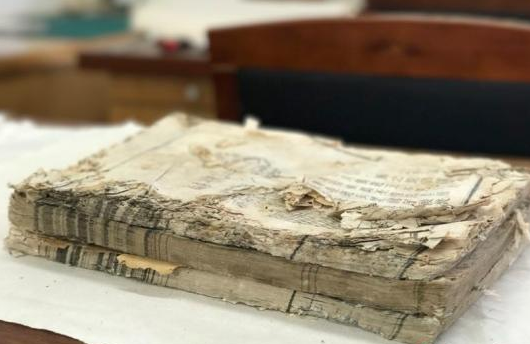

圖為正待修復(fù)的破損古籍

經(jīng)過拆頁、修補、打眼、穿捻等一系列步驟,一本殘舊泛黃的古籍終煥發(fā)新顏。古籍修復(fù)師輕輕摩挲薄如蟬翼的紙頁,仿佛穿越了數(shù)百年時光……

一部《我在故宮修文物》,讓深藏宮墻之內(nèi)的文物修復(fù)工作從“廟堂”走入“江湖”。在浙江省寧波市“天一閣”博物館內(nèi),這里的古籍修復(fù)師們亦默默地固守一隅,日復(fù)一日地打理著沉睡數(shù)百年的“寶藏”。

天一閣是中國現(xiàn)存最早的私家藏書樓,也是亞洲現(xiàn)有最古老的圖書館和世界最早的三大家族圖書館之一,現(xiàn)藏各類古籍近30萬卷。

圖為正待修復(fù)的破損古籍

11月15日,當(dāng)記者推開天一閣古籍修復(fù)室的大門,修復(fù)師于美娜正埋頭伏案,為一本破損嚴(yán)重的宗譜做“植皮手術(shù)”。她屏息凝神地撥弄著案板上的泛黃紙張,半瞇著眼,用補紙蘸上漿糊,貼在書頁的蟲洞背后。“補在破損上的紙,只能留出約2毫米的多余部分。”于美娜說。

言畢,她輕輕舉起補好的書頁,透過光線仔細摩挲,已渾然天成。

在古籍修復(fù)工作中,于美娜已傾注了11年的光景。她修復(fù)耗時最長的是一套清代的《孟縣志十二卷》古籍,共歷時九個多月。“古籍會有水漬、蟲蛀、焦脆、缺損、斷線等問題,隨著時間推移,會變得愈發(fā)嚴(yán)重,甚至不可逆轉(zhuǎn)。我們就是要‘與時間賽跑’,讓古籍擁有可持續(xù)的生命。”于美娜說。

在于美娜的工作桌上,錐子、鑷子、棕刷、毛筆、漿糊、方頭錘等工具一一排開。于美娜表示:“每位古籍修復(fù)師都有一套屬于自己的工具,因為很多工具在市面上買不到,只能自己做。比如漿糊就是我們手工調(diào)制的,太稀會粘不上,太稠則不便于重復(fù)揭開。”

圖為寧波天一閣博物館古籍修復(fù)師于美娜

據(jù)天一閣修復(fù)部主任王金玉介紹,古籍修復(fù)需在細微之處下手,也許花一天時間,只能修補一頁破損嚴(yán)重的書頁。且修復(fù)所用的材料必須天然不含化學(xué)成分,這也是為了方便后世再次修復(fù)。

雖然生活由這些泛黃紙張拼接而成,但“于美娜們”仍保留著對古籍最初的敬畏和新鮮。

于美娜坦言,在古籍修復(fù)室埋頭修補蟲洞時,時間仿佛剎那間停滯了。“一旦坐下來,總會不由自主地忘了時間。當(dāng)我在修復(fù)一本古籍的時候,仿佛冥冥中開始了一場跨時空的對話。”

“百年無殘頁,故紙有遺香”。讓于美娜感觸最深的時刻,就是一本原先殘舊的古籍“起死回生”之時。“每當(dāng)完成一本古籍修復(fù),就有一種成就感和滿足感。我們修復(fù)的不僅是書,更是對文化的傳承。”

今年是“中華古籍保護計劃”實施十周年,其中一項重要內(nèi)容就是建立古籍?dāng)?shù)字資源庫。“利用數(shù)字化技術(shù)對天一閣古籍文獻進行再生性保護,也是重要的工作方向,希望通過我們的努力,讓現(xiàn)代人及后人能領(lǐng)略到先輩的智慧和璀璨的中華文明。”王金玉說。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|