20世紀(jì)70年代末,考古工作者在河南省固始縣發(fā)掘了一座古墓,此墓即河南侯古堆一號(hào)墓。該墓出土的文物中有十余件漆器作品。這些漆器制作精美,線條流暢,色澤艷麗,有較高的藝術(shù)價(jià)值。經(jīng)考古專家鑒定,認(rèn)為這批漆器的年代應(yīng)為春秋末期。現(xiàn)擇選其中幾件精品介紹如下。

漆木瑟長(zhǎng)192厘米,寬37.5厘米,高10厘米。

面板和底板皆用一整塊桐木板做成,板厚1.1厘米。瑟面板稍隆起,底板平整。兩端近首尾邊處稍薄,中間夾著厚1.5厘米的橫木,形成瑟的內(nèi)腔中空。瑟面兩端為承弦。承弦上邊刻有過弦的位置線,首端19根,尾端合成3股,兩側(cè)承弦各為6根,中間的承弦為7根。琴弦外邊的面板上鉆有圓形過弦眼,都與承弦上的刻線相對(duì)照,弦數(shù)相同,均為19根。

尾端面板上雕刻有兩個(gè)橢圓形的大眼睛,周圍雕刻10條盤繞著的蛇,非常生動(dòng)。蛇身的空間中鑿有5個(gè)穿過面板的方眼,這是為插入繞弦柱而設(shè)置的,長(zhǎng)寬各2厘米。繞弦柱的頂部為獸頭形,其下露出面板部分為圓柱形,插入方眼內(nèi)的為方形,總高12厘米。此瑟面板四周均髹黑漆,中間素面。尾端面板下的橫木為平緩的斜坡狀,并陰刻云紋,髹有黑漆,下半部中間刻有寬8厘米的凹槽,19根弦皆從此通過。底板前后兩端鑿有弧形窟窿,瑟的兩側(cè)設(shè)有立墻板,立墻板刻有槽口,周邊釘有竹釘,扣合嚴(yán)密。立墻板的尾端浮雕三蛇盤繞。立墻的高度和瑟的高度相等,四周髹黑漆,中間素面。從整體看,木瑟是做成后再進(jìn)行穿弦的,穿弦的順序是:先把弦從底板的窟隆內(nèi)通過首面板的19個(gè)弦眼,又經(jīng)過首端和尾端的承弦,再穿過尾端的弦眼內(nèi)進(jìn)入瑟腔,然后從尾端底板的窟隆內(nèi)一根一根抽出,再經(jīng)過尾端橫木的小凹槽,牢固地將19根弦繞接在5根繞弦柱上。

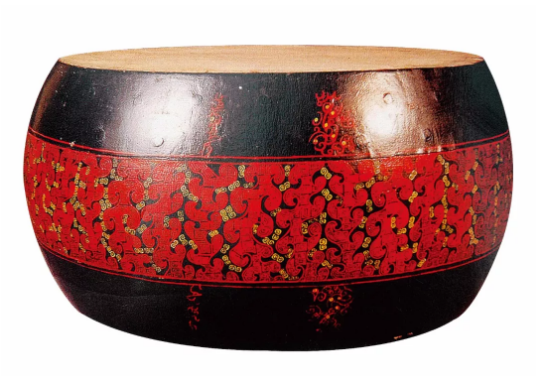

漆木鼓其內(nèi)徑應(yīng)為36.2厘米

上下兩面均張皮革,張皮革使用的竹釘有8枚,釘長(zhǎng)2厘米,竹釘都是3個(gè)為一組,呈三角釘法。鼓壁中部髹黑漆,其間有朱繪變形虺(古代稱的一種毒蛇)紋,空間以銀白色回紋填補(bǔ)。有兩塊鼓壁板的中部鑿有小方眼,眼內(nèi)還存有方榫,榫長(zhǎng)2.8厘米,外大內(nèi)小,用途不明。

漆木有柄鼓鼓壁外弧直徑19厘米

上下兩面均張皮革,鼓面髹漆彩繪,中間朱繪一圓形,其間涂黃色,其外朱繪3條夔龍,龍身填黃色回紋。再于其外繪4股交叉的繩紋,兩紅兩黃。繩紋外朱繪方格、云紋、回紋等,其間以黃色星點(diǎn)紋飾填補(bǔ)。邊沿以朱、黃繩紋環(huán)繞一周。鼓壁上下用雙線勾勒朱色山字紋,中間鼓起的一周繪12組連尾獸紋,內(nèi)填黃色渦紋。線條流暢,色澤艷麗。鼓壁鑿有方形眼,上下對(duì)應(yīng),木柄素面的一端插入方眼內(nèi),通過鼓腔又插入上端的方眼內(nèi),組合嚴(yán)密,非常牢固。下端有一圓形柄格緊貼鼓壁,使鼓柄不易脫落。鼓柄八棱形,殘長(zhǎng)18厘米,表面先髹黑漆后再用朱色勾成三角形界格,其間朱繪云紋。

木雕盤龍

盤龍為一塊獨(dú)木雕刻而成,底座為圓形,直徑46.4厘米。盤龍兩耳直立,雙目圓瞪,后邊雙肢曲蜷于兩側(cè),前邊雙肢曲蜷于頭下,爪作偶蹄形。雕刻生動(dòng),有猙獰之感。通體先髹黑漆,然后用朱、黃二色勾勒成蛇紋。

、

、漆木豆

通高19.4厘米,系一塊整木刻成,通體涂黑漆并有朱色彩繪。

漆木俎長(zhǎng)25.7厘米

漆木俎(俯視)

俎面呈長(zhǎng)方形,中間稍凹,長(zhǎng)25.7厘米,通高15厘米。俎面和兩側(cè)均涂黑漆,朱繪斜三角紋和云紋。

漆器工藝從商周時(shí)期開始出現(xiàn),到春秋戰(zhàn)國(guó)以后日益繁榮。春秋時(shí)期的漆器開始使用金屬附件,并有鑲嵌金貝和壓花金箔的作品。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,漆器數(shù)量大增,應(yīng)用范圍變廣,包括日常生活用具的耳杯、盤、盂、俎、案、箱等,樂器的鼓、瑟、編鐘架等,明器中的鑲有鹿角的鎮(zhèn)墓獸、虎座鳳鳥懸鼓、虎座飛鳥、透雕小座屏等。這些作品器表多髹黑漆作為底色,上面用漆或油彩繪出金、黃、紅、綠、白等色圖案,常見的紋飾有云紋、幾何紋、勾連紋、動(dòng)植物紋,以及表現(xiàn)狩獵、舞樂、出行等活動(dòng)的圖像,色彩絢麗,紋飾生動(dòng),線條勁利流暢,表現(xiàn)出很高的繪畫水平。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|