今天是農(nóng)歷臘月二十三,我國(guó)漢族傳統(tǒng)節(jié)日--小年,也被稱為謝灶、祭灶節(jié)、灶王節(jié)、祭灶。傳說灶王爺原名張生,本是一布衣百姓,其娶妻之后終日花天酒地,敗盡家業(yè)淪落到上街行乞。一天,他乞討到了前妻郭丁香家,羞愧難當(dāng),一頭鉆到灶鍋底下燒死了。

這件事傳到了玉帝耳朵里,玉帝認(rèn)為他能回心轉(zhuǎn)意,還沒壞到底,既然死在了鍋底,便封他為灶王,每年臘月二十三、二十四上天匯報(bào),大年三十再回到灶底。百姓們認(rèn)為要對(duì)灶王敬重,畢竟他要上天匯報(bào)。于是,民間就有了臘月二十三、二十四的祭灶“小年”,祈求來年平安和財(cái)運(yùn)。

為什么南北方“小年”差一天?

小年并非專指一個(gè)節(jié)日,由于各地風(fēng)俗,被稱為小年的節(jié)日也不盡相同,小年在各地有不同的概念和日期。

我國(guó)的春節(jié)一般是從每年臘月二十三或二十四的祭灶揭開序幕的,有所謂“官三民四船家五”的說法,也就是官府在臘月二十三日,一般民家二十四日,水上人家則在二十五日舉行祭灶儀式。舉行過祭灶后,便正式地開始做迎接過年的準(zhǔn)備。

據(jù)研究,“小年”源于上古時(shí)期人們對(duì)火的崇拜,在殷商時(shí)期的“五祀”和西周的“七祀”中,“祀灶”都是重要內(nèi)容。魏晉之后,作為“祀灶”對(duì)象的灶神逐漸被人們所接受,“小年”作為節(jié)日基本成型。清朝之前,“小年”祭灶都在臘月二十四,如在成書于宋末元初的《夢(mèng)粱錄》中,就有“(臘月)二十四日,不以窮富,皆備蔬食餳豆祀灶”(臘月二十四,無論窮人還是富人,都會(huì)備各色菜肴祭灶)的記載。

清朝的皇帝從雍正年間開始,每年臘月二十三在坤寧宮祭神,順便連灶王也一起拜了,所以《清史稿》就有了“惟十二月二十三日,宮中祀灶以為常”(臘月二十三日,宮中通常會(huì)祭祀灶王)的記載。后來王族、貝勒乃至百姓都隨之效仿,北方民間“小年”祭灶時(shí)間逐漸變?yōu)榕D月二十三日。而南方大部分地區(qū)由于距離政治中心較遠(yuǎn),則繼續(xù)沿用舊歷,即臘月二十四日祭灶。

“小年”有哪些習(xí)俗?

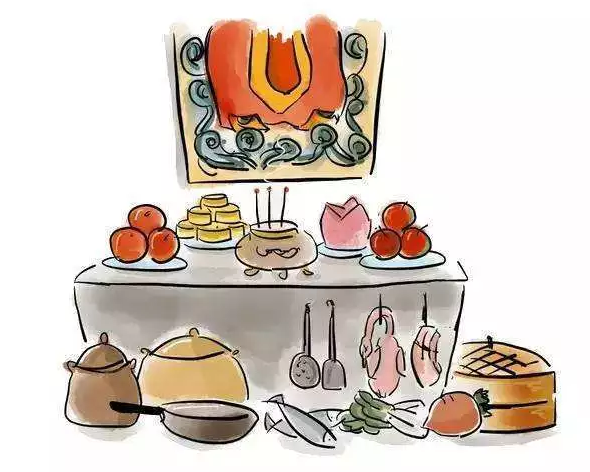

祭灶王

相傳灶王每到農(nóng)歷臘月二十三日,會(huì)上天向玉皇大帝稟報(bào)百姓的善惡。家家戶戶于二十三日,在院內(nèi)立桿,懸掛天燈,由男主人跪拜,祝以隱惡揚(yáng)善之詞,嚴(yán)禁婦女主祭,婦女只能在內(nèi)室掃除爐灶。

掃塵土

在小年這一天,家家戶戶黎明即起,掃房擦窗,清洗衣物,刷洗鍋瓢,進(jìn)行干凈徹底的衛(wèi)生大掃除。小年的前幾天,家家打掃房屋,意為不讓灶王爺把土帶走。此習(xí)俗可追溯到三千多年前,當(dāng)時(shí)是漢先民驅(qū)疫鬼、祈安康的宗教儀式。后因“塵”與“陳”諧音,故掃塵也就是把陳舊的東西一掃而光,既指庭院內(nèi)的陳年積垢,也指舊歲中遇到的不快。

剪窗花

所有準(zhǔn)備工作中,剪貼窗花是最盛行的民俗活動(dòng)。內(nèi)容有各種動(dòng)、植物等掌故,如喜鵲登梅,燕穿桃柳,孔雀戲牡丹,獅子滾繡球,三羊(陽)開泰,二龍戲珠,鹿鶴桐椿(六合同春),五蝠(福)捧壽,犀牛望月,蓮(連)年有魚(馀),鴛鴦戲水,劉海戲金蟬,和合二仙等等,表示出人們對(duì)美好生活的向往。

備年貨

小年意味著人們開始準(zhǔn)備年貨,準(zhǔn)備干干凈凈過個(gè)好年,表示新年要有新氣象,表達(dá)了中國(guó)勞動(dòng)人民一種辭舊迎新、迎祥納福的美好愿望。從這一天開始,“買買買”變得名正言順。

婚嫁

過了二十三,民間認(rèn)為諸神上了天,百無禁忌。娶媳婦、聘閨女不用擇日子,稱為趕亂婚。直至年底,舉行結(jié)婚典禮的特別多。

飲食習(xí)俗

“二十三糖瓜粘、二十四掃房子、二十五磨豆腐……”每當(dāng)這首“過年謠”唱起,就意味著傳統(tǒng)的“小年”到了。

民謠中唱到:“二十三,糖瓜粘”。為了讓灶王上天多多美言幾句,糖瓜便派上了用場(chǎng)。到如今本來是用來粘住灶王嘴的糖瓜早已成為了孩子們的美味。

在山東魯西地區(qū)民間有“二十三、粘糕粘”的民謠。每年臘月廿三,是家家戶戶蒸粘糕吃粘糕的日子,意為粘住灶王的嘴,讓其上天言好事,不說人間壞事。其香甜勁道,入口綿軟,取“年年高”的吉慶之意。

北方的大部分節(jié)日飲食中經(jīng)常出現(xiàn)餃子的身影,小年這樣一個(gè)日子餃子肯定不會(huì)缺席啦。民間有“好吃不過餃子”的俗語。每逢新春佳節(jié),餃子更成為一種應(yīng)時(shí)不可缺少的美食。

山東半島地區(qū),在小年會(huì)做一些樣式豐富,色彩鮮艷的面花。雖然做工繁瑣,備料復(fù)雜,但是人們依然愿意制作這些面花,以此來表示全家大團(tuán)圓,日子過得年年有余。

現(xiàn)如今傳統(tǒng)民俗對(duì)于很多年輕人來說越來越陌生,很多人對(duì)于西方節(jié)日可以娓娓道來,卻對(duì)我們自己的節(jié)日不夠了解。小年是我們的傳統(tǒng)民俗,我們需要了解我們的傳統(tǒng)民俗,了解我們的傳統(tǒng)文化,增強(qiáng)文化自信心。了解傳統(tǒng)民俗,從這個(gè)小年開始吧~

“二十三糖瓜粘、二十四掃房子、二十五磨豆腐……”每當(dāng)這首“過年謠”唱起,就意味著傳統(tǒng)的“小年”到了。

“小年”是迎接春節(jié)的開端,在中國(guó)人的一生中,團(tuán)圓就是年。無論走出多遠(yuǎn),也走不出家的牽掛。今天是小年,新年新氣象,古建中國(guó)祝大家闔家團(tuán)圓。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|