山西偏關(guān)縣有“中國長城博物館”之稱。冬季站在水泉鄉(xiāng)鴻門口關(guān)隘眺望,一邊是內(nèi)蒙古一邊是山西,滿眼是土黃色的邊塞風(fēng)光。沒有了昔日的刀光劍影、鼓角爭鳴,如波濤般起伏的黃土丘陵上,星羅棋布的烽燧墩臺(tái)寂寞而蒼涼。

60歲的高政清是長城腳下許家灣村的村民。這個(gè)近百人的小村莊,現(xiàn)在常住人口僅16人,仍靠天吃水。看著村民一天天減少,他卻沒有外遷的打算。“這里有我的事業(yè)。”高政清說,從2014年起,他保護(hù)著60里明長城、50座烽火臺(tái)、33座敵臺(tái)、73座馬面、5座關(guān)堡。

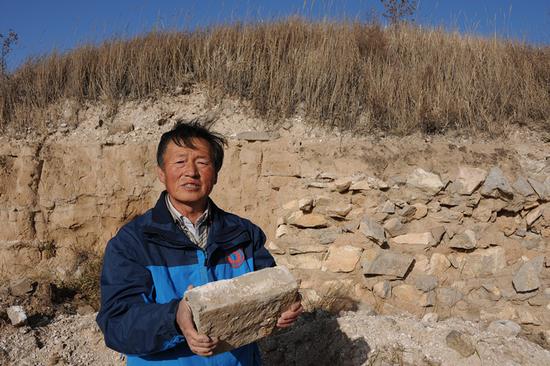

天微亮,他穿上背后寫著“長城保護(hù)”四個(gè)大字的藍(lán)色工作服,帶上一壺水、兩個(gè)饅頭,騎上摩托車開始了巡查。由于坡高路陡,高政清騎得很慢,兩只手緊緊地握著車把,臉被寒風(fēng)吹得通紅。路況不好,磕碰在所難免,至今他的左腿腕和右腿上還有傷痕。

“看長城是個(gè)良心活兒。”高政清說。偏關(guān)縣文物部門每月給他300元要求至少巡查兩次,他卻看得又勤又細(xì)。看不清長城時(shí)他就步行走,當(dāng)天回不來就在親戚朋友家借宿一晚。一旦發(fā)現(xiàn)有人為破壞或水沖毀壞的現(xiàn)象,他就立刻向文物部門匯報(bào)。

半路上遇上羊群,高政清停下車,在查看羊群是否攀爬長城的同時(shí),不忘跟羊倌劉文生叮囑幾句。劉文生接過老高遞過來的煙,自信地對(duì)記者說,“我的羊就不上長城。他經(jīng)常給我們講,長城靠大家保護(hù),靠他一個(gè)人,幾十里呢。”

高政清在長期的實(shí)踐中摸索出了有效的工作方法——化“敵”為友。不抽煙的他出門就會(huì)帶上“好煙”,見到破壞長城的人先遞上一支,慢慢講道理。他說,“古代將士身披盔甲,而這工作服就是我的盔甲,煙是武器。只要不改,我就一直盯著,給他殺‘回馬槍’!”

尋碑就是保護(hù)我們的歷史

九窯十八洞是長城上非常壯觀的軍事堡壘。高政清看護(hù)的長城上共有3座,但由于歷史原因破壞嚴(yán)重。站在只剩下底座的海子樓“九窯十八洞”前,高政清回憶說,6歲時(shí)他常和小伙伴在里面捉迷藏,當(dāng)時(shí)保存得非常完整。門口還立著一塊碑,后來竟不知去向。

“石碑是長城‘身份’的證明、歷史的記載。”高政清說,上世紀(jì)六七十年代,人們保護(hù)長城的意識(shí)不強(qiáng),丟失了很多碑,對(duì)古長城的研究造成了無法彌補(bǔ)的損失,于是他就萌生了尋碑的想法。

然而,由于年代久遠(yuǎn),尋找到這些石碑卻并非易事。高政清四處打聽,好不容易有石碑下落時(shí),又常常吃閉門羹或遭人白眼。目前,他一共走訪了50余戶,找到了三塊石碑。“撫摸著這些久經(jīng)滄桑、流落民間的石碑,我高興得說不出話來,叮囑人家千萬要保護(hù)好。”

高政清介紹說,一塊是他“三顧茅廬”才見到的一座空心敵樓上的石碑,已被鋪了地板,字跡清晰地記載著明代修空心敵樓的用工、用料情況;第二塊是敵樓上長一米、高70厘米的“威遠(yuǎn)”石匾,被壘了雞窩;第三塊是他整整找了4年的海子樓“九窯十八洞”上的石碑,它已隨“主人”從山西搬遷到了內(nèi)蒙古。

記者在內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣碓臼坪村41歲靳仝定家的豬圈上,看到了海子樓“九窯十八洞”的殘碑,石碑邊上雕刻著精致的花紋,可以清楚地看到“萬歷二十四年歲次丙申八月”“偏頭關(guān)”“代州三關(guān)”等字樣。

靳仝定說,他原認(rèn)為這只是一塊破石頭,直到遇上高政清才知道它有價(jià)值。被高政清的精神所感動(dòng),他為老高提供了一塊長城碑的下落。“我就是要編織這樣一個(gè)愛護(hù)長城網(wǎng),大家?guī)椭遥秃昧恕?rdquo;高政清說,他會(huì)將情況一一向文物部門匯報(bào),希望能將這些珍貴的石碑保護(hù)下來。

讓他欣慰的是,近年來找他了解長城的人越來越多,甚至還有外國人。高政清計(jì)劃買上村民幾間窯洞,開一家長城客棧,辦長城系列文化展覽,讓更多人了解、保護(hù)長城。長城已成為他生命的一部分,只要能走動(dòng)一天就守長城一天,只要能拿動(dòng)筆,就繼續(xù)研究長城。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|